Histoire du SIAMURBC

L'histoire des Services d'Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMURBC)

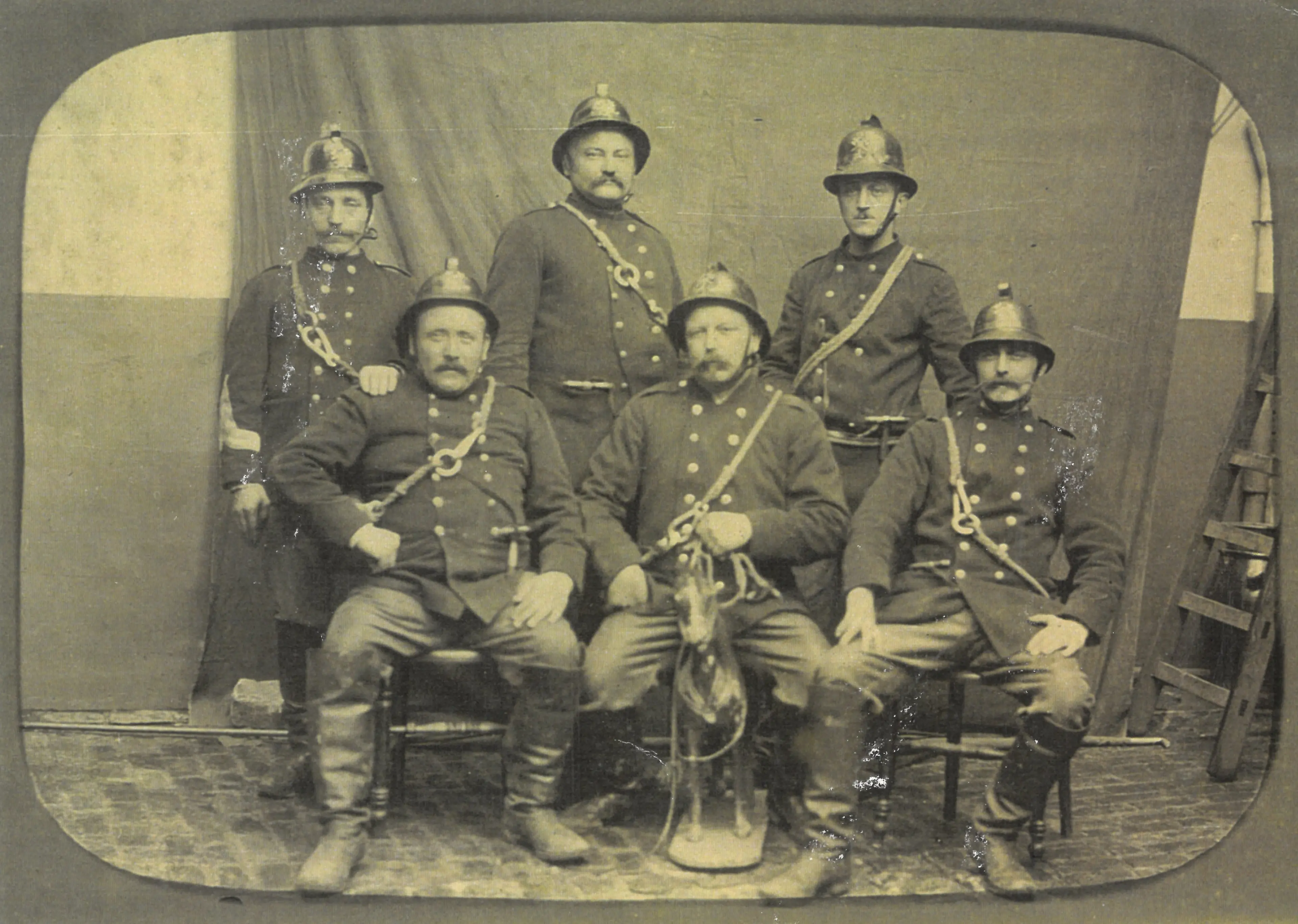

- 1830-1913DIVERSITÉ DES CORPS COMMUNAUX

C’est aux communes que la Belgique naissante confie la responsabilité de combattre le feu. Les pompiers ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le matériel varie en fonction des budgets et les statuts diffèrent : professionnels, volontaires, mixtes, dépendant des forces de l’ordre…

- 1914-1930DIMINUTION DU NOMBRE DE CORPS

Après la Première Guerre mondiale, des communes bruxelloises dissolvent leur corps de pompiers pour des raisons financières. Elles signent des accords avec les communes voisines pour assurer les secours. D’autres communes fusionnent suite à l’expansion du port et à l’élargissement du canal. On regroupe les corps des communes de Bruxelles, Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek.

- 1931-1945PREMIÈRE ORGANISATION RÉGIONALE

Redoutant un deuxième conflit mondial, le gouvernement belge ajoute un niveau régional pour l’organisation des secours en cas de guerre : les “Groupes Régionaux de Défense contre l'Incendie” (GRDI). Pendant la guerre, les neuf corps communaux bruxellois sont ainsi regroupés dans un même GRDI. Les pompiers y encadrent les volontaires de la “Défense Aérienne Passive” (ancêtre de la Protection Civile) qui assurent de nombreuses missions de sauvetage durant les bombardements. Le GRDI est dissout après la guerre.

- 1946-1972HÉTÉROGÉNÉITÉ PROBLÉMATIQUE

Après la guerre, il ne reste plus que cinq corps communaux : ceux de Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek et Ixelles. Ils couvrent les 19 communes bruxelloises et quelques communes de la périphérie. La volonté de collaborer existe, mais le matériel et les véhicules restent hétéroclites. Le 22 mai 1967, l’incendie de l’Innovation tue 251 personnes et fait la tragique démonstration de ce problème. L'État belge va alors fournir les outils légaux pour permettre la fusion des corps communaux.

- 1973-1989AGGLOMÉRATION DE BRUXELLES

En 1973, on crée une nouvelle entité administrative supra-communale : l’Agglomération de Bruxelles. On lui confie les compétences de la lutte contre l’incendie et des premiers secours. Les cinq corps communaux fusionnent, entraînant une large réorganisation à plusieurs niveaux : administratif, opérationnel, logistique et technique.

- 1990-2003RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Dans le cadre de la troisième réforme de l’État, on crée de nouvelles institutions régionales. Le service d’incendie est transféré de l’Agglomération à la Région et devient un organisme d’intérêt public placé sous la supervision du gouvernement régional. Il prend le nom de “Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale”. Le nom change, mais dans la pratique, le service reste le même.

- 2004-2014RÉFORME DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Le 30 juillet 2004, un gazoduc explose à Ghislenghien, dans le Hainaut. Suite à la catastrophe, on réforme la sécurité civile, entre autres pour uniformiser les méthodes de travail et mieux coordonner les interventions. Les services d’incendie belges sont regroupés en 34 zones. Fonctionnant déjà comme une zone, le service d’incendie bruxellois n’est que peu modifié et intègre le système en 2014. Le champ des missions est cependant élargi, avec une approche d’anticipation et de prévention des risques plus proactive.

- 2015-2023PREMIÈRE ORGANISATION RÉGIONALE

La sixième réforme de l’État confère davantage d’autonomie à la Région bruxelloise, notamment en matière de prévention et de sécurité. En mars 2016, des attentats endeuillent la Belgique et soulignent l’importance d’une coordination accrue entre les acteurs de la sécurité. En 2017, le gouvernement fédéral décide de fermer 4 des 6 casernes de la Protection civile en Belgique, limitant ainsi les possibilités de renforts en cas de catastrophe. Les Pompiers de Bruxelles doivent donc se préparer eux-mêmes à de nouveaux risques, notamment CBRN-e (chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs).